서울에서 가장 오래된 목조건물, 국보 제1호 '숭례문'

숭례문의 예(禮)는 불꽃 염(炎)이다

국보 제1호 하면 숭례문(崇禮門)이요, 보물 제1호 하면 흥인지문(興人之門)이다. 하지만 대부분의 사람들은 남대문, 동대문 해야 얼른 알아 듣는다. 왜일까? 이는 일제가 우리나라의 뛰어난 문화유산을 얕잡아보고 깔아뭉개기 위해, 도성의 남쪽에 있다 하여 남대문, 동쪽에 있다 하여 동대문이라 부른 데서 비롯되었다 한다.

되새겨볼 일이다. 아니, 그냥 되새겨보는 것뿐만 아니라 앞으로 그렇게 불러서는 아니될 말이다. 예를 숭상한다는 깊은 뜻을 가진 숭례문과 사람을 일으킨다는 넓은 뜻을 가진 흥인지문이란 좋은 이름을 놔두고, 굳이 일제가 엉겁결에 지어낸 남대문, 동대문 할 까닭이 없질 않겠는가. 자신의 좋은 이름이 있는데 누군가 개똥이, 말똥이라고 부르면 기분이 좋겠는가.

조선시대 우리 조상들은 유교의 인(仁), 의(義), 예(禮), 지(智), 신(信)을 생활의 뿌리로 삼았다. 그런 까닭에 서울의 사대문의 이름에도 '인의예지'란 글자를 넣었다. 동쪽은 인(仁)을 나타내기 위해 흥인지문(興人之門)이라 했고, 서쪽은 의(義)를 나타내는 돈의문(敦義門), 남쪽은 예(禮)를 뜻하는 숭례문(崇禮門), 북쪽은 지(智)를 말하는 숙정문(肅靖門)이라 불렀다.

숭례문(서울 중구 남대문로4가 29)은 조선 도성(都城)의 정문이다. <지봉유설>(芝峯類說)에 따르면 숭례문이라는 글씨는 양녕대군이 썼으며, 관악산의 화기를 누르기 위해 세로로 썼다고 한다. 이는 <주역>의 오행사상에 따른 것으로 예(禮)는 오행(木火土金水)의 화(火)에 해당하는 글자이다. 또한 남쪽은 불을 나타내는 방향이므로 이를 합치면 불꽃이 타오르는 모습을 띤 '염'(炎)자가 된다.

|

| ▲ 숭례문(서울 중구 남대문로4가 29)은 조선 도성(都城)의 정문이다 |

| ⓒ 이종찬 |

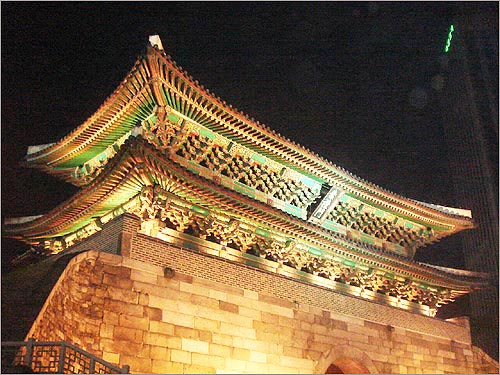

|

| ▲ 밤에 바라보는 숭례문은 공작의 꼬리처럼 아름답고 화려하다 |

| ⓒ 이종찬 |

1395년, 조선 태조 이성계 4년에 세워진 서울의 정문

이는 한강 너머 남쪽에 있는 관악산이 오행의 화(火)에 해당되는 산이므로 현판에 불(火)을 뜻하는 글씨를 세로로 세워 맞불을 피워 도성을 관악산의 화기로부터 보호하려는 깊은 뜻이 숨겨져 있다. 게다가 숭례문은 도성의 정문이기 때문에 예로부터 외국 사신 등이 드나들게 되어 있으므로 손님을 서서 맞이하는 모습을 띠고 있다고도 할 수 있다.

지금까지 서울에 남아있는 목조건물 가운데 가장 오래된 건물인 숭례문은 조선 태조 4년, 서기 1395년에 처음 짓기 시작하여 태조 7년, 서기 1398년에 세워졌다. 안내자료에 따르면 지금 있는 건물은 세종 29년, 서기 1447년에 고쳐 지은 것이다. 그리고 1961∼63년 이 문을 해체하여 수리할 때 성종 10년, 서기 1479년에도 큰 공사가 있었다는 사실이 밝혀졌다.

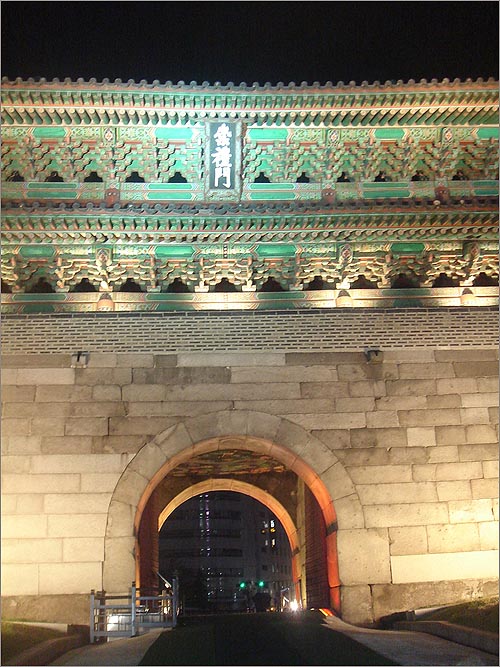

1962년 국보 제1호로 지정된 숭례문은 돌을 높이 쌓아 만든 석축 가운데 무지개 모양의 홍예문을 두고, 그 위에 앞면 5칸, 옆면 2칸 크기로 지은 누각형 2층 건물이다. 지붕은 앞면에서 볼 때 사다리꼴 모양을 띠고 있지만, 원래는 옆면에서 볼 때 여덟 팔(八)자 모양인 팔작지붕이었다고 한다.

서울 중구청은 숭례문의 중앙 통로인 홍예문(虹霓門)을 지난 해 3월 일반인들에게 개방했다. 이어 중구청은 1907년 일제가 도로 개설 명분으로 허물었던 숭례문의 조선시대 성곽을 오는 2008년까지 좌우 10m씩 복원키로 했다고 지난 1일 밝혔다. 일제가 성문만 덩그러니 남겨둔 지 무려 100년 만의 일이다.

|

| ▲ 서울에 남아있는 목조건물 가운데 가장 오래된 건물인 숭례문 |

| ⓒ 이종찬 |

|

| ▲ 1962년 국보 제1호로 지정된 숭례문은 돌을 높이 쌓아 만든 석축 가운데 무지개 모양의 홍예문을 두고, 그 위에 앞면 5칸, 옆면 2칸 크기로 지은 누각형 2층 건물이다 |

| ⓒ 이종찬 |

공작의 꼬리처럼 아름답고 화려한 빛을 뿜고 있는 숭례문

지난 달 21일(토) 밤 8시. 나그네가 숭례문에 갔을 때 숭례문은 공작의 꼬리처럼 아름답고 화려한 빛을 내뿜으며 나그네를 맞이했다. 사실, 숭례문은 나그네가 서울에 올 때마다 늘상 바라보면서도 별 생각없이 그냥 지나치곤 했던 곳이다. 마치 물속에 들어가 있으며 물빛이 푸르다는 것을 깨닫지 못하는 것처럼.

근데, 그날따라 오색 찬란한 빛을 내뿜는 숭례문이 나그네에게 어서 오라고 자꾸만 손짓하는 것만 같았다. 언뜻 숭례문이 '신발을 손에 들고 왜 신발을 찾아 헤매고 있느냐'고 질책하는 것만 같았다. 마치 우리나라 국보 제1호인 나를 한번도 자세히 살펴보지 않고 어디를 그리도 바삐 다니느냐고 꾸짖는 것처럼.

조선의 오래 묵은 어둠을 스물스물 밀쳐내고 있는 숭례문. 찬란한 무지개빛을 뿜어내고 있는 숭례문 앞 드넓은 잔디밭 곳곳에는 연인들이 마주 보고 앉아 사랑을 속삭이고 있다. 저만치 입을 맞추고 있는 연인들도 있다. 나그네가 가까이 다가서는 데도 서로 얼싸안고 하나가 된 몸은 떨어질 줄 모른다.

예를 숭상한다는 숭례문 앞에서 이 무슨 짓거리람. 나그네가 헛기침을 몇 번 하자 그제서야 남과 여로 나뉘어진다. 몹시 언짢은 표정이다. 니 깐게 뭔데 우리의 사랑을 방해하느냐는 투다. 나그네가 모른 척하며 슬며시 숭례문 앞으로 걸어가다 은근슬쩍 뒤돌아보니 또다시 얼싸안고 입을 맞추고 있다.

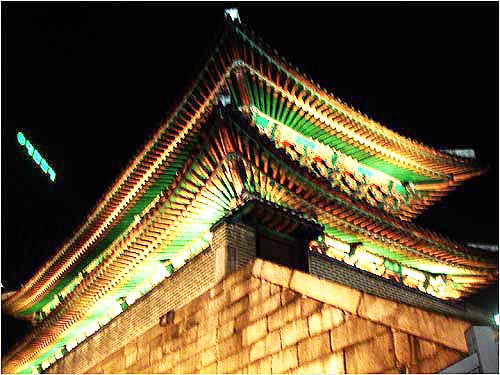

|

| ▲ 지붕은 앞면에서 볼 때 사다리꼴 모양을 띠고 있지만, 원래는 옆면에서 볼 때 여덟 팔(八)자 모양인 팔작지붕이었다고 한다 |

| ⓒ 이종찬 |

|

| ▲ 숭례문 한가운데 무지개처럼 뚫려있는 홍예문 |

| ⓒ 이종찬 |

홍예문 벽 틈 곳곳에서 들리는 방물장수의 기침소리

홍예문으로 들어선다. 홍예문 벽 틈 여기저기에서 이른 새벽 커다란 봇짐을 지고 와서 도성의 문이 어서 열리기를 기다리는 방물장수의 기침소리가 들리는 듯하다. 홍예문을 지나서자 저만치 도성 안에서 장사를 마치고 도성 문이 닫히기 전에 어서 빠져 나오려는 장사치들의 바쁜 발걸음 소리도 들리는 듯하다.

나그네는 이제서야 정식으로 서울에 들어섰다. 그동안 나그네는 서울에 자주 왔지만 늘상 도성의 정문을 비껴 들어섰다. 일종의 월담을 한 것이다. 그래. 바로 그 때문에 나그네가 10여 년을 훨씬 넘게 서울에서 살 때 늘 누군가에게 쫓기듯 살았는지도 모른다. 그리고 낙향을 할 때도 숭례문으로 빠져 나오지 못하고 월담하지 않았던가.

캄캄한 서울의 밤하늘을 환하게 밝히고 있는 숭례문을 바라보며 천천히 한 바퀴 돈다. 문득 숭례문의 화려한 단청 곳곳에서 조선 민초들의 한스런 비명소리가 들리는 듯하다. 탐관오리들의 폭정에 시달리다 못한 민초들이 낫과 곡괭이를 들고 와아 함성을 내지르며 달려오는 모습도 보이는 듯하다.

과거에 낙방하고 맥없이 돌아가는 선비들의 처량한 그림자…. 알량한 권력을 손에 잡기 위해 정쟁을 벌이다 패해 남녘 어디론가 귀양살이를 떠나는 나리들의 처량한 눈빛…. 폭정을 일삼는 왕권에 반기를 들었다가 반역의 누명을 쓰고 목이 잘려 장대 끝에 높다랗게 걸린 쑥대머리…. 외적에 마구 짓밟혀 흐느끼고 있는 조선의 서러운 보름달….

| ||||||||||||

| ▲ 숭례문이라는 글씨는 양녕대군이 썼으며, 관악산의 화기를 누르기 위해 세로로 썼다 | ||||||||||||

| ⓒ 이종찬 | ||||||||||||

숭례문은 왜 국보 제1호가 됐을까?

우리 속담에 '신발 공장 다니는 사람은 신발을 얻어 신지 못한다'라는 말이 있다. 그래서일까. 나그네도 서울에 살 때 숭례문이나 경복궁 등에는 자주 가지 않았다. 그저 그런 건물들은 늘 그 자리에 있는 것이라고 여겼다. 근데, 서울을 떠나고 난 뒤에서야 나그네 가까이 있었던 모든 것들이 너무나 소중하다는 것을 새삼 느꼈다. |